▶ ライセンス

利用できる製品ライセンスを表示します。

ライセンス情報を確認する

- システム設定の「運用管理」より「製品」の「ライセンス」を選択します。

⇒「製品/ライセンス」画面が表示されます。

補足

- 利用中のクライアントライセンス数を知るには以下の画面を参照してください。

システム設定>基本設定>社員>社員一覧

▶ サーバー情報

注意

- クラウドサービスご利用の場合は、設定できません。

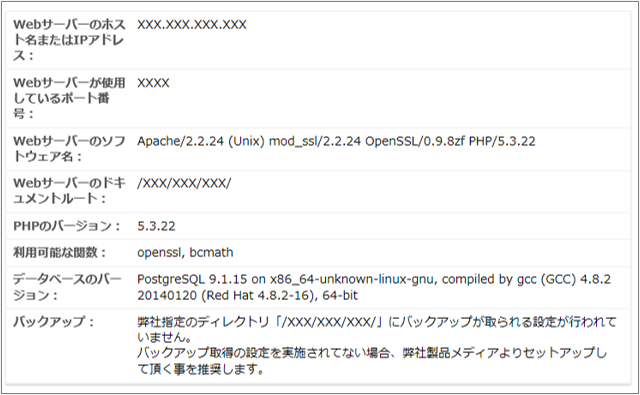

サーバー環境を確認する

- システム設定の「運用管理」より「製品」の「サーバー環境」を選択します。

⇒「製品/サーバー環境」画面が表示されます。

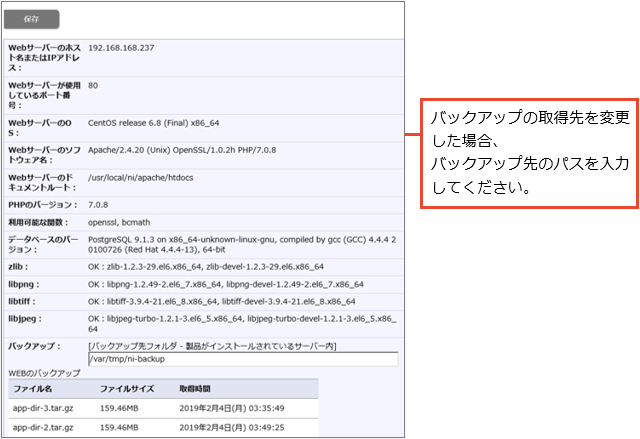

バックアップファイルの取得場所の指定を変更する

注意

- この設定はLinux OSをご利用のオンプレミスのお客様のみご利用できます。

- この設定はバックアップの取得場所を変更するものではありません。

あくまでバックアップの取得場所がどこであるかを指定するものです。

お客様にてバックアップの取得場所を「/var/tmp/ni-backup」より変更された場合、取得場所(バックアップ先のパス)の変更をお願いします。

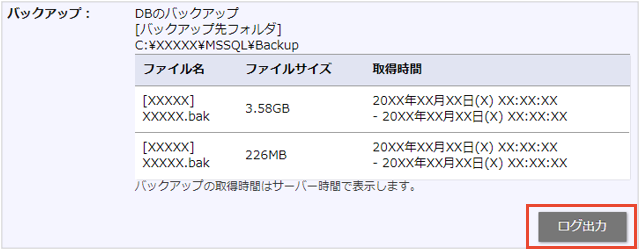

バックアップのログを出力する

注意

- この設定はWindows OSをご利用のお客様のみご利用できます。

- ログ出力するためには、テキスト出力権限が必要です。

お客様にてバックアップの状況を確認したい場合、こちらの画面でログを出力して確認できます。

▶ データ使用量

この機能はお客様が利用されている弊社製品のデータ使用量を表示する機能になります。クラウドサービスをご利用のお客様はデータ使用量の目安としてご利用ください。オンプレミスのお客様においてはハードディスクの使用量の目安としサーバーリプレースなどに役立ててください。

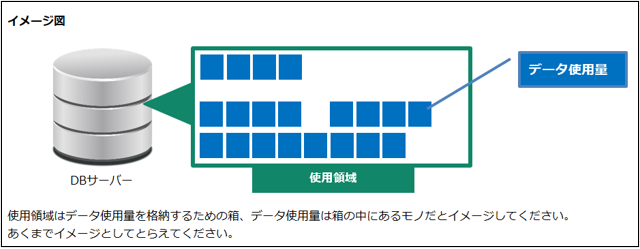

Hint

- データ使用量、使用領域とは

この機能における「データ使用量」とはお客様が実際に利用しているデータ量(管理情報を含む)を意味しています。データベースシステムに登録した際に検索を高速化するための情報などを含むため、弊社製品の画面上で見えるデータ量よりも多くデータ量を利用することになります。

次に「使用領域」とはデータベースシステムがデータを格納するための場所の大きさを意味しています。要はデータを格納するための箱のようなものとご理解ください。この「使用領域」はデータを登録していくと大きくなっていきます。データベースシステムによっては圧縮などをしない限りサイズは小さくなりません。

データ使用量を更新する

データ使用量はリアルタイムな情報ではありません。画面上にある、「データ使用量を更新する」ボタンを操作した時のデータ使用量を表示します。また、このデータ使用量はデータベースシステムが保持しているデータ使用量より計算しておりますので、実際のハードディスクの消費サイズとは異なります。

このデータ使用量の計算は非常に負荷が高いため、必要な場合のみご利用いただくようお願い致します。

また、データ使用量は30分に一回更新することができますが、データを削除した後に計測する場合は1日経過してから更新していただくようお願いします。これはデータベースシステムがもっている情報がすぐさま更新されないため、データ使用量の大きさが大きくかわらない場合があるためです。

また機能によっては夜間にデータをメンテナンスする処理が動作していることもあります。

注意

- データ使用量の更新は非常に負荷の高い処理になります。

- データ量が多いほど大きな負荷と時間を必要とします。

そのため頻繁な更新は実施しないようお願いします。

クリーンアップについて

クリーンアップとはハードディスク上からデータを完全に消去する操作になります。弊社製品のワークフローにおきましては万が一を想定し、削除した情報をすぐさま消去しないようにしております。このクリーンアップは削除済みの情報をハードディスクから完全に消去する操作となります。クリーンアップを実施するためにはまず権限ロールの割り当てが必要になります。権限を割り当てられた社員にてログインすることでクリーンアップの予約が出来るようになります。

削除済みの申請書をクリーンアップしますとハードディスクから完全に削除されますので、本当に必要な場合のみご利用ください。データ容量を減らすことが目的の場合はワークフロー以外に多く消費している機能のデータ使用量を減らしていただくことをお勧めします。特にメール機能がデータを多く使用しますので送信済みの添付付きメールや退職された社員のメール情報を消去していただくことをお勧めします。

注意

- データ使用量を減らす目的の場合、ワークフロー以外に多く消費している機能のデータ削除を優先することをお勧めします。